极简心理学发展史

学了这么多年的心理学,才发现它是个伪命题。

1910年德国心理学家艾宾浩斯说「心理学有一个漫长的过去,但只有短暂的历史」。如同冰山,眼前我们能看到的心理学只是冰山之水上部分。那下面,还不知道有多大呢。

一、心理学史前时期

心理是与身体相对应。人有生有死,那身体所产生出的灵魂,有生死么?这个问题,直到现在还没有一个明确的答案。

从7万年前到7千年前,诞生了最早的人类文化现象——图腾。图腾文化最早的含义是「记载神的灵魂的载体」,起源于旧石器时代,人类由于对抗自然力量的不足,产生迷信某种自然现象或某种祖先、亲属、保护神的象征,从而产生的一种符号系统。在「图腾」的含义中,核心的部分是「灵魂」,而灵魂是最早和人类「意识」相近的概念。

直至公元世纪前后,哲学的发展、宗教的产生,人类的灵魂观,逐渐趋向于“非物质化”的精神统一体。哲学领域的典型代表是柏拉图和亚里士多德。柏拉图的灵魂说,是灵魂永恒说,也就是说,灵魂是生物躯体内在的规则和信息。柏拉图认为,灵魂并不是永生(生物躯体会腐化),但却是永恒的(内在规则和信息永存)。永恒的方式有三种:休眠、复活、变成鬼魂。

于是死亡成为了灵魂(意识)探讨的源动力。毕竟人生短暂,我们的主观意识能否延续,是每个人类无法逃避的终极关怀。可是这类探讨多数停留在玄学层面,唯一比较有说服力的解释来自,自然科学的科普作家卡尔·萨根,他认为:濒死体验,其实是对出生体验的记忆。但这类解释,让好奇死后世界的人类失望了。

死亡的不可避免与无法研究,使得人类对意识(灵魂)的探讨,转向当下(现世)。当下体验中,最令人迷惑不解的主观现象,是梦。梦也是现在的心理学教科书中,必然出现的一小节,它被划分到「意识」这一章节里,也就是说,当代科学普遍认为,梦是一种意识现象。中国有周公解梦,西方有《梦的解析》。

因为工具的不同,对相对于身体来说的这个灵魂现象的研究,也分出不同的分支。从更高纬度看,这些都是盲人摸象,只要能解决问题,都可成一家之言。

二、西方心理学

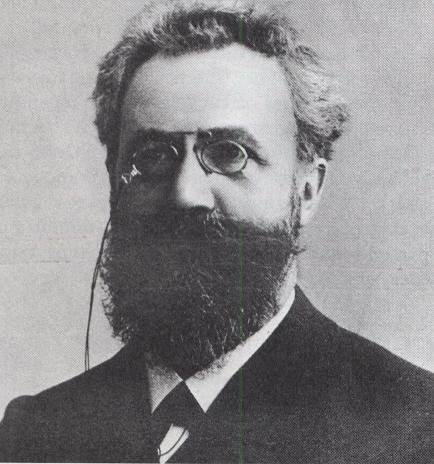

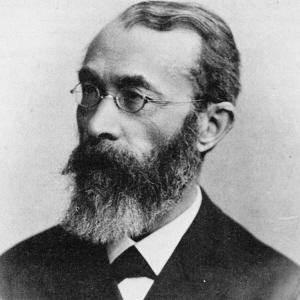

1879年冯特在德国莱比锡大学建立了的世界第一个心理实验室,记录小球撞击桌面到人类意识到撞击的反应的时间差异。这是第一次用定量的自然科学的方法研究人类心理活动,关注人类的意识活动的基本过程,使当时处于“神学的奴婢、哲学的附庸”位置的思辨的心理学正式纳入了科学实验的轨道,从而使心理学从近代的哲学、生理学、神学中脱颖而出,成为一门正式独立的科学。

冯特的历史功绩,使心理学从旧哲学中独立出来,从此开辟了科学的一个新领域——心理学。他所开展的对感觉、知觉和注意等基本心理过程进行的实验研究,开创了实验心理学这个分支科学。

冯特在心理科学实践上的历史贡献还在于为心理科学的开创及发展造就了一代新人,因此被誉为近代心理第一人,称为心理学之父。

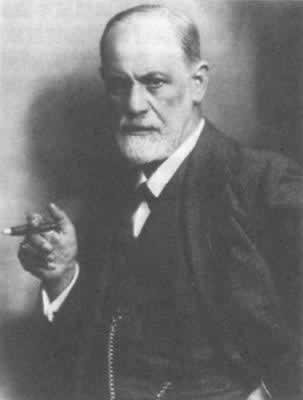

此时心理学界出现了过去从未有过的热烈的学术研讨的繁荣局面,各种各样、大大小小的心理学派多达数十个,比如意动心理学派、构造主义心理学派、机能主义心理学派、行为主义心理学派、格式塔心理学派、精神分析心理学派、日内瓦学派、人本主义心理学派等等,而其中影响最大,最广为人知的就是弗洛伊德开创的精神分析学派。

1895年弗洛伊德正式提出精神分析的概念,随后出版的《梦的解析》,是精神分析心理学的正式形成,而1919年成立国际精神分析学会,标志着精神分析学派最终形成,它以完全不同于传统心理学的新的方法开拓了在它之前的人类科学史上都从未真正触碰过的另一个崭新而陌生的领域――潜意识领域。

因此,它在一定程度上变更了心理学研究的方向,为人们开拓了一个广阔的心理研究新天地,奠定了现代医学模式的新基础,为20世纪西方人文学科提供了重要理论支柱,这是继冯特之后的又一次心理史上的伟大变革与转折。

弗洛伊德第一次提出人的内在心理矛盾冲突也同样能造成心理异常,这样使得精神病学家和心理学家从研究过程本身转向于研究病态表现的动力和内容,强调本能冲动和欲望是人的心理动力,引用一些梦的分析,来探索人类的内在的、无意识的冲动。

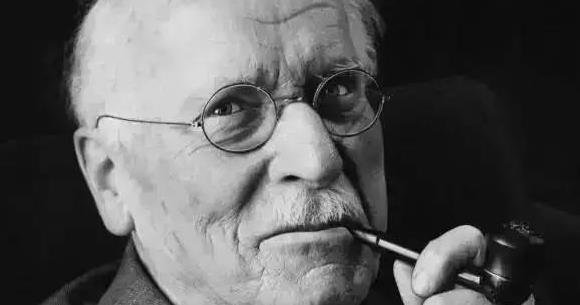

随后荣格卡尔·荣格创立了人格分析心理学理论,出“情结“的概念,把人格分为内倾和外倾两种,主张把人格分为意识、个人无意识和集体无意识三层。把心灵当作为心理学的研究对象,他认为,心灵是一个先在性的概念,与精神和灵魂相等,不仅在理论上追求心灵整体综合,而且在临床上要求恢复人格完整,深化和拓展了弗洛伊德开创的精神分析学说。

荣格人格分析心理学是对古典精神分析的选择性发展突出了心理结构的整体论的方法论,扩大了潜意识的内涵和功能,沟通了个体与集体心理的文化历史联系,不仅在心理学界产生了明显的作用,而且对文学、艺术、历史、宗教等领域也有突出的影响。

二十世纪五六十年代以来,以马斯洛、罗杰斯等人为代表的人本主义心理学派,和心理学家奈瑟为代表的认知心理学派形成了当今心理学的第三股思潮。

马斯诺需求层次理论,是美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛在1943年在《人类激励理论》一书中提出的需要层次论,将人类需求象阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五类,个人在满足高一层次的需要之前,至少必须先部分满足低一层次的需要。

马斯洛认为人类共有真、善、美、正义、欢乐等内在本性,具有共同的价值观和道德标准,达到人的自我实现关键在于改善人的“自知”或自我意识,使人认识到自我的内在潜能或价值,人本主义心理学就是促进人的自我实现。

而认知心理学起始于本世纪50年代中期,1967年美国心理学家奈瑟《认知心理学》一书的出版,标志着认知心理学已成为一个独立的流派。

它是用信息加工的观点和术语,通过与计算机相类比,模拟、验证等方法来研究人的认知过程,并将这一过程归纳为四种系统模式:即感知系统、记忆系统、控制系统和反应系统。强调对人已有的知识和知识结构对他的行为和当前的认知活动起决定作用。

随着人们对心理现象的研究逐渐深入,最新的技术工具的广泛应用,心理学在当代的发展呈现出了内部不同流派相互融合,外部跨行业交叉拓展的发展趋势,它的影响也早已超越心理学和精神医学的界限,渗透到哲学、人类学、美学、文学、教育学等人文科学之中。

三、当代心理学

在东方早期的思潮中,关于灵魂与幸福的追求,不同“家”给出了不同看法,老子在《道德经》中声称,「邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来」是幸福的典范。庄子认为“精神上逍遥自在,在现实中不依赖任何外力的自由状态”是幸福。孔子等儒家则认为“克己复礼”、“三纲五常”“齐家治国平天下”才是幸福。由印度传入中国并融合进中国文化的佛学,以“诸行无常、诸法无我、寂静涅槃”为通道获得“菩提”。

进入21世纪,「积极心理学」、整合心理学大行其道。西方科学心理学开始青睐东方的佛道儒相关体验式的心理学知识,并诞生出正念减压疗法(MBSR)、正念认知疗法(MBCT)、辩证行为疗法(DBT)和接纳承诺疗法(ACT)等各种研究方法。

客观来说,西方「实证主义的科学心理学」所研究的内容,远小于「心理学」这三个字本来含义。他们侧重于研究心理的生理机制。这些生理心理机制,为日后的心理治疗实践打下了根基,当前的重症精神障碍治疗中,无论是作为终极手段的电痉挛疗法(ECT),还是不断更新换代的精神药物治疗,都离不开对大脑神经活动的干预。

在当前的心理学学术圈内,存在一个鄙视链,研究大脑机制的处于鄙视链顶端,而跟随约翰·华生,探讨人类行为的,处于鄙视链的底端。当代实证心理学,依然是一门生理学掌握最大话语权的学科。不过,这种情况正在发生变化。

美国心理学会前主席雷蒙德·福勒(Fowler, 1990)在就职演说中谈到,心理学是一门“核心学科”,它提供其他学科所用知识的基本核心。换句话说,心理学在发展中,不断与其他学科融合。奥尔特曼(Altman, 1987)把这种现象称为心理学内部强大的“离心力”。前任美国心理学会主席詹尼特·斯彭斯说:“心理学还会具有向心力吗?”他“悲观地”认为,不会了,心理学在走向分化。

斯科特(Scott,1991)曾断言,各大高校的心理学系前景可能不容乐观。他设想,到2050年,当前这样组建的心理学系会成为历史——生理心理学将会在医学院讲授;认知心理学会成为认知科学的一员;社会心理学一部分会融入社会学,另一部分会融入实践应用为特点的职业院校;而临床心理学则成为医学院的一个专业。

从孔德到福勒、斯科特,之所以众多实证主义科学家,对「心理学」的未来持悲观态度,归其根源,还是源于「心理学」缺乏一个核心探讨的对象,或是对于本应属于「心理学」核心探讨的对象,「实证主义的科学心理学」没有给出答案,也似乎很难给出答案。精神分析也没有给出答案。东方的思辨心理更是被实证心理学所不耻。

一个连自己的研究对象都搞不明白的学科,还能称得上是科学么?不过,无论我们怎么质疑,心理学会永远存在,有时是个靶子,有时是个工具。能存在就好。

(多蒙,2020.12)